| La Haute-Lande de nos ancêtres résiniers (Google Maps). |

Les résiniers de notre « pin » généalogique.

Jean Jeantet (1814-1875).

Pierre (1817-1866) et Raymond Lestruhaut (1826-1906).

Jean Mesplède (1821-1882).

Pierre Poudens (ca 1840-1906).

Jean Darmayan (dit Labadie) (1854-1906), Jean Darmayan (1882-1964) et Jean Darmayan (1898-1918).

Jean (ca 1861- ?) et Augustin Dubroca (1888-1980).

Jean (1801- ?), Philibert (1843- ?) et Antoine (dit Auguste) Duluc (1875- ?)

Bernard Dubarry (1889- ?).

Une activité millénaire.

Depuis plus de 2000 ans, des îlots de forêt spontanée occupaient une grande partie de la région. Le gemmage remonte à l’époque Gallo-romaine, mais le procédé ne s’est généralisé dans les Landes de Gascogne qu’à partir du milieu du XVIIIe siècle.

|

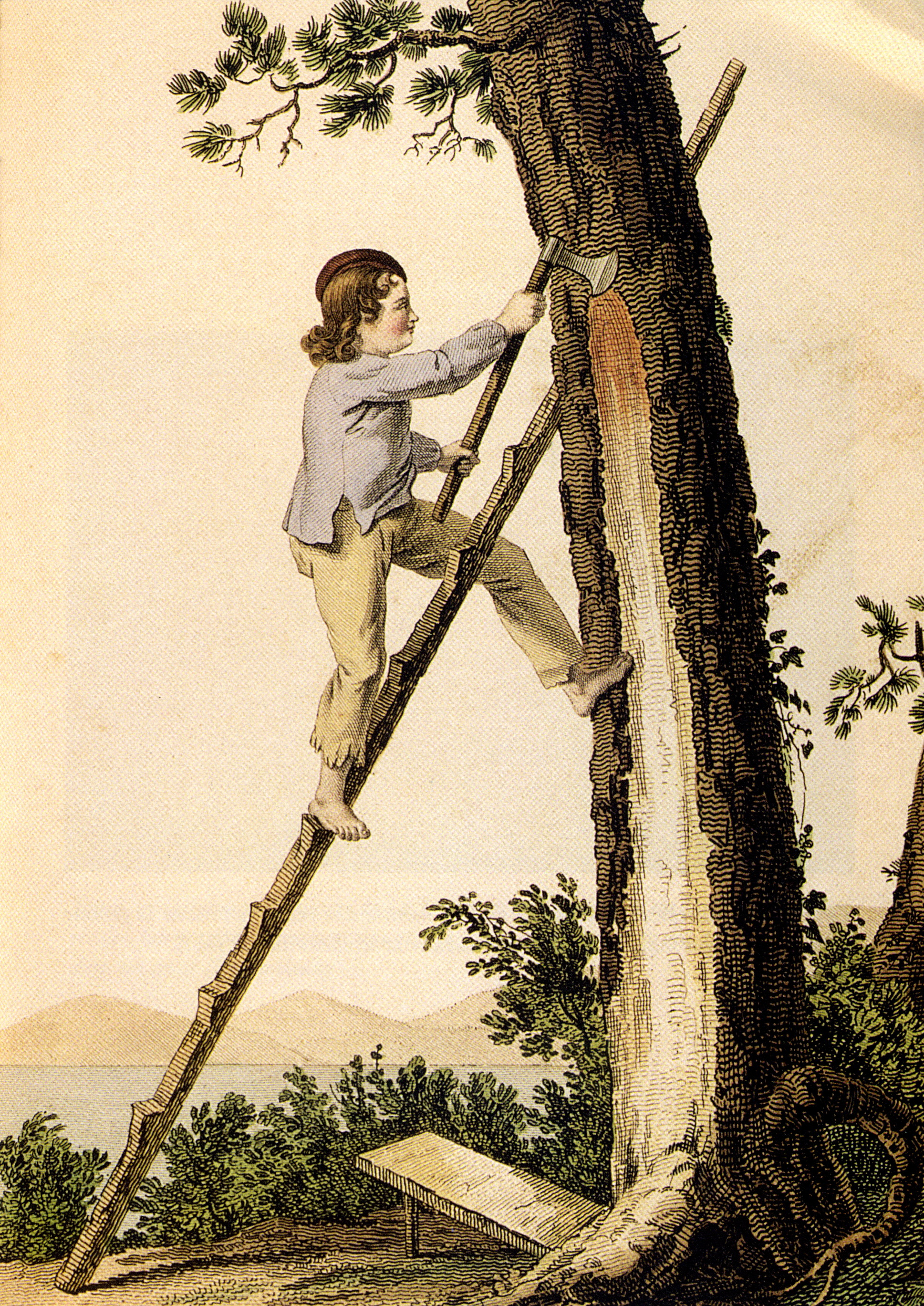

| Gravure de Gustave de Galard, illustrant le gemmage au « cròt » en 1818 à la Teste de Buch en Gironde (Wikipedia). |

Cartographie du métier de résinier dans le Sud-Ouest de la France, entre 1800 et 1900(Source : Geneanet).

|

Le gemmage à l'activée.

Une autre technique fut introduite dans les années 1950. « Le gemmage à l’activée consistait à pulvériser de l’acide sulfurique sur la care augmentant le rendement, mais attaquant le pin en profondeur. L'acide sulfurique maintient les canaux conducteurs de résine ouverts et ralentit la cicatrisation. Le pin réagit à la blessure en produisant davantage de résine. Les piques peuvent être pratiquées à intervalles moins réguliers (15 jours au lieu de 7 au hapchòt) pour une récolte plus rapide (15 jours au lieu d'un mois au hapchòt). L'outil utilisé est une « rainette », incorporant à la fois une lame tranchante de 2 cm de large, servant à pratiquer une pique horizontale sur 10 cm, avant de pulvériser l'acide grâce à un bidon à embout aérosol fixé sur le manche de l'outil. Cette technique a coexisté avec le gemmage au hapchòt dans l'ensemble du massif gascon, jusqu'à la disparition du gemmage en 1990 ».

Ce fut la fin des écureuils qui auparavant venaient s’abreuver dans les pots de résine, l’eau de pluie surnageant au-dessus de la résine plus lourde. Enfants, lors de nos longues balades en forêt, nous buvions cette eau à même le pot, après l’avoir débarrassée des bestioles.

Le gemmage a disparu avec l'avènement des résines de synthèse. De nos jours, la forêt de Gascogne, plus vaste forêt d’Europe, n’a plus qu’une vocation papetière.

|

| Pin résiné à l'Écomusée de Sabre, Landes (source : B-A Gaüzère 2024) |

Présence du métier de résiner dans le temps : de 5 043 résiniers en 1750 à 33 021 en 1850 (Source : Geneanet). |

Comment vivaient nos ancêtres résiniers ?

|

Cabane de résinier en tuiles canal, avec bardage et couvre-joints verticaux. Publié par L.L / Carte postale ancienne, domaine public. |

|

| Lieu de vie du résinier - airial de l'écomusée de Marquèze à Sabres, Landes (source : B-A Gaüzère 2024). |

Prolétaires de la forêt, résiniers et résignés.

Nos ancêtres résiniers ne quittaient leur cabane que pour « porter les fûts de résine sur les quais d'embarcation afin qu'ils soient acheminés à la distillerie, ou pour se rendre en ville le dimanche. Le reste du temps, la famille vit au rythme des campagnes de gemmage, en forêt ». « Au début du XXe siècle, on comptait autant de cabanes que de familles d'ouvrier gemmeur, autant de familles que de « pièces » de pins à résiner ».

Dans ces conditions, il n’était pas question pour leurs enfants d’être scolarisés, et les fils de résiniers n’avaient guère d’autre choix que de rester illettrés, résiniers et résignés en une main d’œuvre servile et très bon marché, pour le plus grand bénéfice des grands propriétaires terriens.

Ces dures conditions de résinier et métayer furent à l’origine du mouvement social dans les Landes.

Février 1907 : grève des métayers-gemmeurs à Sainte-Eulalie et à Lit-et-Mixe. Condamnation des grévistes par le tribunal de Mont-de-Marsan.

Mars-avril 1927 : grève des métayers-gemmeurs à Ygos et Carcen-Ponson, contre le maintien des corvées et des redevances. En mai : congés contre des métayers " meneurs " des mouvements de mars - avril.

Mars 1937 : grèves des métayers-gemmeurs couronnée de succès, pour l’obtention d’un statut légal.

13 avril 1946 : loi votée à l'unanimité sur le statut du métayage (Le député-maire de Mont-de-Marsan, Lamarque-Cando, était le rapporteur de la commission de l'Agriculture).

16 juin 1946 : élection des tribunaux paritaires cantonaux et d'arrondissement, chargés d'arbitrer les contestations entre bailleurs et preneurs lors de l'application de la loi.

10 octobre 1946 : publication par la Préfecture des Landes des contrats-types des baux ruraux de fermage et de métayage.

Des visites pour découvrir la vie des gemmeurs.

« Les résiniers de l’association les Gascons de Biscarrosse font revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Ils accueillent en été et sur réservation tous ceux qui souhaitent découvrir ou en savoir un peu plus sur la forêt et l’exploitation de la résine. Le Sentier des Résiniers permet à chacun de mieux s’imprégner des conditions de vie de ces travailleurs de la forêt et de leurs familles ».

Références

- Claude Courau, Le Gemmage en forêt de Gascogne, Princi Negre Éditions, Bordeaux, 1995

- Jacques Sargos, Histoire de la forêt Landaise, L'Horizon chimérique, Bordeaux, 1997

- Charles Daney et Jean-Christophe Poumeyrol, Cabanes dans le Sud-Ouest, Éditions Cairn, Pau, 2006

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire